La escuela

Aquella visita decidió que fuera a la escuela.

—Es más malo que la quina —dijo la abuela.

—Todos los muchachos son iguales —sonrió la maestra.

Era joven, delgada, rubia, con los ojos azules y húmedos, como de torcaza. La sonrisa abierta, fresca, franca. Era nerviosa y lo quería arreglar todo en un minuto. Por eso le gustó a Nachito.

—¿Quieres ver los conejos… y la jutía? Se llama Panchita.

Y se la llevó, cogida de la mano, como madre e hijo. Eso mismo le pareció al padre, y se lo dijo a la abuela, que asintió con la cabeza, se secó una lágrima y se sonó la nariz.

—En la escuela estará bien. Se entretendrá y aprenderá cosas.

Y el padre pensó que la ternura y los besos de una mujer también eran necesarios. Por eso lo dispuso todo para que el lunes ingresara en el colegio.

Nachito tenía a todos locos con sus preguntas: que si esto, que si aquello… Quería libretas, libros, lápices, gomas… La abuela no veía la hora en que saldría aquel torbellino para la escuela.

El lunes amaneció con Nachito a horcajadas sobre su padre, que despertó sobresaltado.

—¡Eh! ¿Qué pasa?

—Que es lunes ya. Levántate. Hay que ir a la escuela.

—¿Qué hora es?

—Las cinco menos cuarto —dijo la abuela, que se estaba peinando su mata de pelo frente al quinqué.

—¡Pero, muchacho! —y comenzó a retozar con él, mordiéndole las orejas y haciéndole cosquillas en la barriga con la barba. Nachito reía, tirando patadas al aire y dándole puñetazos.

—¡Te como! ¡Yo soy un león! ¡Te como!

—Tú no eres león na. Tú eres bobo y no me comes na.

—¿Que no? ¡Ahora verás!

Gruñía, lo alzaba, lo zarandeaba, lo tiraba al aire, lo volvía a coger, le daba mordiscos, lo apretujaba, y Nachito chillaba y reía a más no poder. Era su gozo mañanero, el pago de todos sus sacrificios, su gloria suprema, aquel retozo con su hijo. Nachito lo sabía y le pagaba con igual cariño, mordiéndolo en la nariz, tirándole del pelo, saltándole sobre el vientre, como un jinete sobre un caballo.

—Bueno, ¡basta! —gritó la abuela—. Parecen dos muchachos. Alevántense, que hay mucho que hacer.

—Vísteme, abuela.

—¡Que te crees tú eso! Todavía falta mucho para ir a la escuela. Con lo cochino que tú eres, te embarrarías en menos de lo que canta un gallo.

—¡Que me vistas! ¡Que me vistas, que me vistas! ¡Voy a llegar tarde!

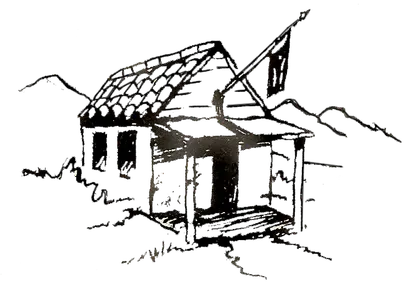

No llegaron tarde. Fueron los primeros. La escuela era un encanto a la vista. Nuevecita, en medio de aquel campo donde florecía el romerillo, con aquellas palmas hasta el horizonte y una ceiba grande con un tronco como una casa, contrastaba con los humildes bohíos que se agrupaban a lo largo de la vieja carretera.

La maestra salió al portal y los recibió con una sonrisa abierta. Besó a Nachito, que le preguntó:

—¿A qué hueles?

—¿Te gusta?

—Sí.

—Es jazmín.

—¡Qué rico! —y se le apretó contra el pecho y contra aquel perfume.

El padre los miró, y sintió que algo pequeñito y muy grande al mismo tiempo le apretujaba el corazón.

—¿No quiere pasar? Venga para que vea el aula.

Él se quitó el sombrero. Entraron. Ella abrió las ventanas y se coló la luz a raudales y doró pupitres, pizarras y los cuadros de los patriotas. Un rayo de sol dio directamente sobre la frente de Martí y otro sobre la barba nazarena de Camilo.

—¿Aquí te sentarás tú? ¿Te gusta tu pupitre?

—Sí.

—¿Vas a estudiar?

—No.

—¿Qué vas a hacer?

—Jugar contigo.

Llegaron otros muchachos con sus risas y con sus libros, obligando al silencio a buscar refugio en los mogotes cercanos. Muchos eran conocidos de Nachito; otros, no. Pero él hacía amistades a la carrera.

El padre decidió irse.

—Bueno, pórtate bien.

—Sí.

—Estudia mucho.

—No. Yo quiero jugar —y salió corriendo.

La maestra sonrió y extendió la mano.

—Estudiará, cómo que no. Y se hará hombre. Ahora tiene un porvenir.

—Y bien que sí. Ahora sí.

Él no sabía cómo soltar la mano, lleno de agradecimiento.

—Gracias —dijo simplemente—. Gracias por todo. Es usted muy buena.

—Vamos, no diga eso —se ruborizó ella—. Me gusta ser maestra. Me gustan los niños.

Salieron al portal. Los muchachos gritaban, reían, alzaban sus manitas detrás de la pelota, corrían; uno iba detrás de una mariposa amarilla, y Nachito, entre ellos, era una espiguita dorada de raudos movimientos.

—Es feliz. Cuídemelo —se despidió él con voz enronquecida.

—Descuide…

—Hasta luego, maestra.

—Hasta luego, compañero.

Todavía se volteó a lo lejos, mirando al grupo de niños, adivinando al suyo.

Una campana convocó a filas. El juego cesó. Se formaron dos hileras.

—Buenos días —dijo ella con voz cantarina.

—Buenos días —contestaron musicalmente, a coro, todos los muchachos.

“Efectivamente, éste es un buen día”, pensó el campesino.

A una señal, entraron todos. Nachito a la cabeza, pues era el más pequeñito.

El silencio volvió a bajar de los mogotes donde se había refugiado y se extendió por el sitio. Un sabanero, posado en una rama, cantaba a la mañana.