El fantasma

Cuando Nachito oyó que en la casa de tabaco había un fantasma, tuvo un estremecimiento, pero no de miedo, sino de curiosidad.

—¡Un fantasma! ¿Cómo será?

—Niño, los fantasmas son seres del otro mundo que andan de noche envolvíos en una sábana, y les dicen almas en pena —le explicó la abuela, que creía en cuanta patraña venían a contarle al bohío—. ¡Jesús! —y se santiguó—. Este niño quiere saberlo todo.

Nachito la miró fijo.

—¿Pa qué tú dices ¡Jesús! y haces esos visajes? —le preguntó.

—Pa espantar los malos espíritus.

—Pues cuando hay rayos y truenos tú haces también eso y no se paran los rayos. ¿Tú has visto algún rayo parao?

—Anda, anda pal portal, que los niños no deben oír las conversaciones de los mayores. ¡Largo! ¿Has visto? ¡To lo quiere saber!

—Es natural a esa edad —dijo hipócrita la comadre que estaba de visita.

Él, a regañadientes, se fue para el portal, y desde allí podía oír perfectamente la voz chillona de la abuela explicándole a la vecina lo del fantasma.

—Primero lo vio el perro, que se la pasó aullando toa la noche. Yo se lo dije a mi hijo: “Ese animal aúlla por algo: o por un difunto, o por un espíritu.” “Figuraciones tuyas. Es a la luna. Está ladrando a la luna.” “No ladra, aúlla” —le repliqué. Pero no me hizo caso y se volvió pa la pared, y al segundo estaba roncando como si na. Sin embargo, la otra noche —antier—, me levanté, porque Nachito había estao con una araña pelúa y cogí miedo de que le diera fiebre. Tú sabes bien que a las doce de la noche es cuando viene la fiebre y agarra duro a los niños chiquitos. Pues bien, me asomé a la ventana, porque hacía bastante calor, y entonces fue cuando lo vi claritico. Blanco, blanco como la flor de la mariposa, y… ¡largooo! Así, como un rabo de nube, pero más chico. ¡Mira, estoy erizá!

—No, y yo también. Me has dejao pasmá —dijo la comadre abriendo mucho la boca y cerrando los ojos.

—¡Atravesó las tablas de la casa de tabaco como si tal cosa, y se metió dentro!

—¡No me digas! ¡Ay, San Juan Nepomuceno! ¿Y qué vas a hacer?

—¿Yo? Na. Pero lo que es en la casa de tabaco no vuelvo a entrar.

—Tienes que quemar incienso.

—Y guano bendito. Si tienes mándamelo, que yo quemé to la última troná.

—Se quema un poquito, mujer.

—Pero era que la troná era muy grande. No se acababa nunca. Hasta cayó granizo. Lo quemé to. ¡Y ni con eso alcanzó!

—¡Qué boberías hablan las mujeres! —murmuró el chiquillo, y se puso a perseguir una mariposa. Y como su corazón y su mente estaban puestos en la casa de tabaco, hacia allí empujó a la mariposa. Cuando estuvo pegado al sitio, miró hacia atrás; nadie lo veía. Se puso a atisbar por las rendijas. Dentro estaba muy oscuro, y por la nariz se le metía el olor picante del tabaco en curación, lo que le hizo estornudar.

—¡Salud! ¿Qué miras ahí dentro? —le asustó el vozarrón del padre, que había llegado con un montón de maloja debajo del brazo.

—Na…, un ratón que se ha colao.

—Sí. Hay muchos. Tengo que echar veneno. Hay ratones a docenas.

—¿Los ratones no se comen? —se le ocurrió decir para disimular. Él bien sabía que no se comían, porque si no, ¿qué iban a comer los majaes?

Y el padre, riendo, le dijo que no, que los cristianos no comían eso, pero que sí lo hacían las lechuzas y los gatos.

—Por eso son buenas las lechuzas. Ayudan a la limpieza.

—Pipo, ¿es verdad que los murciélagos son ratones con alas?

—¿Quién te dijo eso?

—Julito.

—Pues él lo sabrá. Yo no lo sé. Pero sí que se parecen —y se quedó un momento pensando en aquello—. Demonio, los muchachos se fijan en cosas que uno ni repara —y salió con su paso largo a darles la maloja a los bueyes.

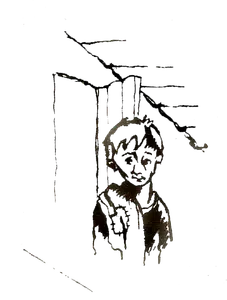

Nachito se le quedó mirando un rato; luego volteó la cabeza hacia el bohío. Nadie lo veía. Entonces, con mucho cuidado, abrió la puerta y coló la cabeza dentro. Estaba muy oscuro.

—¡Chist, señor fantasma! —pausita—. Señor fantasma, ¿es cierto que está usté ahí?

Nadie respondió.

—¿Hablarán los fantasmas? —pensó. Volvió a preguntar, esta vez más alto—. Oye, si estás ahí, ¿no tienes miedo a los ratones? ¡Mira que hay burujón pila!

Nada. Nadie respondió.

—Si está ahí dentro, es un mal educao.

Iba ya a entrar, cuando se le ocurrió una cosa:

—¿Y si me hago amigo de él? ¿Si le traigo pan y guayaba?

Para Nachito lo mejor del mundo era el pan y la guayaba. Y no lo pensó dos veces; salió disparado hacia la cocina. A poco volvía con el pan con “timba”.

—Ahora sí que sale. Seguro.

Y no hizo más que meter por la rendija de la puerta la mano y murmurar: “Oye, fantasma, te traje pan con…”, cuando algo que a él le pareció una mano muy sucia y que salió de la oscuridad, le arrebató la comida, sin dejarle concluir la frase. Nachito pegó un brinco mayúsculo, tomado por la sorpresa, y salió hacia la casa corriendo y gritando:

—¡Abuela! ¡Abuela! ¡El fantasma! ¡El fantasma!

La abuela salió como un cohete, disparada a todo lo que daban sus canillas, y detrás de ella, con la mano en la cabeza y un gesto de terror en el rostro, la visita.

—¡Muchacho! ¿Qué estás diciendo? —y agitaba los brazos como un espantajo.

—¡El fantasma! ¡Allí, en la casa de tabaco! ¡Me quitó la guayaba y el pan!

—¡Este niño está loco! —sonrió la comadre, más calmada.

—¡Jesús, qué susto me has dao! ¡Yo creí que era otra cosa! ¡Me mata, este muchacho me mata! ¡Anda pa dentro! ¿Tú ves? ¡Delante de los niños no se pue abrir la boca!

—¡Abuela, que es verdad! ¡Allí dentro hay un fantasma! —y le tiraba de la falda haciéndola bambolear.

Llegó en eso el padre, rió a carcajadas oyéndolo, y luego dijo:

—Ven. Vamos a ver tú y yo que no hay nadie allí.

—¿Cómo? ¿Ir yo? ¡Los fósforos! —tembló Nachito.

Pero el padre lo cogió de un brazo —“Los hombres tienen que ser hombres”—, y lo arrastró hasta la casa de tabaco, mientras el niño gritaba hasta desgañitarse. Cuando llegaron frente a la puerta, como él la había dejado entreabierta, el padre la acabó de abrir de un puntapié y dijo:

—¡Entra!

—¿Entrar? ¡Qué va! Entra tú si quieres.

—Pues ahora verás. Y entró.

En cuanto Nachito se vio libre, reculó diez metros lo menos, y no siguió retrocediendo porque chocó con las choquezuelas de la abuela y porque la curiosidad era más poderosa que su miedo.

Se oyó de pronto una voz fuerte y sorprendida:

—¡Ah, conque el niño tenía razón! ¡Eras tú el fantasma!

La abuela se remangó la saya, miró a la vecina, y las dos salieron trotando hacia allá, muertas de espanto y vivas de curiosidad.

—¡No me haga na, señor! —sollozó una voz en la que temblaba el miedo.

Y a la luz salió el padre, llevando bien agarrado del brazo a un muchacho cubierto de harapos y con la mirada idiotizada.

—¡Es el bobo Joaquinito! —se asombró la abuela.

—¿Por qué te has escondido aquí? —preguntó el padre, ahora con voz más suave.

—El viejo me dio una tunda de palos y me botó del bohío.

—¿Por qué?

—Porque me sorbí dos huevos de las gallinas.

—¿Y por qué lo hiciste?

—Porque tenía hambre.

El patio se llenó de silencio. Las comadres se miraron y Nachito se quedó fijo, con los ojos en los ojos del padre. Éste, al cabo, entendió lo que quería decirle con aquella mirada, y le afirmó con un gesto de cabeza. El niño salió corriendo hacia la cocina. En seguida volvió con algo de comida en un plato: frijoles, arroz, boniato. La abuela se limpió los ojos. La comadre puso cara de circunstancias. El bobo se atracaba y sonreía a Nachito, que lo miraba muy serio y con gesto de asombro.

—El fantasma tiene apetito, ¿eh? —rió el padre, y miró a la abuela. Ella se hizo la desentendida.

—El mamey de Santo Domingo viene cargao este año —comentó con aire de “yo no fui”.

El padre rió con su risa fuerte, que retumbaba como un trueno.

Todavía Nachito se está preguntando de qué se reía.