El río

Nachito quería ir al río.

—No puedes ir, porque eres muy chiquito —dijo la abuela.

—Y es peligroso —recalcó el padre—. Hay remolinos y es profundo. Si te caes, te ahogas.

—Pero hay agua, y a mí me gusta el agua —repitió terco Nachito.

—Está bien. Un día yo te llevaré y verás cómo me baño; pero cuando haya más calor y sea verano —prometió el padre.

Nachito esperó inútilmente. A cada rato hacía calor y a él le salía salpullido, pero el padre le decía que todavía no era verano.

—¿Cuándo será el verano? —preguntaba el niño.

—Cuando los pájaros tengan sus pichones —le explicó su abuela.

—¡Ah, cuando salgan los pichones! ¡Está bien!

Y salieron los primeros pichones, y nacieron otros, y ya todos estaban con las plumas lucidas y volaban que no había quien los cogiera y todavía no era verano, según su padre. Y Nachito comenzó a sospechar que lo que pasaba era que su padre no lo quería llevar al río y que le estaba dando largas.

A veces se olvidaba de aquello por un tiempo. Pero un día vino de visita su tío Venancio y trajo a su primo Julito, un chiquillo zangandongo, todo patas y ojos, y Nachito pensó que su primo le podía informar.

—Oye, Julito, ¿pa dónde cae el río?

—Pa allá, pa detrás de aquella loma, después que se atraviesa el guayabal de Joaco.

—Así que p’allá…

—P’allá.

—¿Y hay mucha agua? ¿Más que donde llena pipo la pipa?

—¡Uh…, cantidá! Yo me baño y no doy pie. Pero yo sé nadar.

A Nachito se le hizo la boca agua. Abrió mucho los ojos y preguntó anhelante:

—Oye, tú, ¿y cómo se nada?

—Pues se hace así.

El zangandongo se tiró en la yerba boca abajo y empezó a dar manotazos y patadas como si estuviera de verdad en el agua. El fiñe se reía de verlo tan despatarrado y haciendo aquellos visajes.

—¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, condenao? —sonó la voz ronca y fuerte de Venancio—. Te voy a eslomar.

—¡Muchacho! ¡Si tu padre te coge con la ropa sucia y llena de guizazos, se va a armar el titingó! —le gritó la abuela.

—Es que estaba enseñando a Nachito cómo se nada.

—¡Ah! —aclaró el padre—. ¡Es que mi hijo sigue con la idea de ir al río!

—No lo lleves. Es peligroso —dijo Venancio.

Y a Nachito le pareció de pronto odioso y pesado aquel hombre. Le viró la espalda y se puso a tirarle piedrecitas a la gallina jabá, que estaba clueca.

Cuando se marcharon a eso de las tres, bajo un sol “que lo pone a uno cayuco”, según dijo Venancio, el sitio se quedó tranquilo, con una brisa suave que levantaba solamente las plumas pequeñas que andaban sueltas por el patio. Nachito se había cobijado bajo la sombra del mamey de Santo Domingo.

—No te muevas de ahí, que voy a dormir un poco la siesta —le gritó la abuela desde el portal, agitando furiosamente su penca—. ¡El tasajo lo tengo parao en el estógamo!

Él se puso a mirar una lagartija que iba despacito detrás de una hormiga cabezona. Cuando la lagartija se tragó a la hormiga, el niño ya tenía tomada una decisión: se iría al río, solo.

Cogió por el caminito polvoriento que iba por el costado de la finca y luego se fue a campo traviesa, hasta llegar a la loma. Se entretuvo por el guayabal y cogió dos guayabas que tenían la entraña roja y fragante. Se las comió con cáscara y todo, para fastidiar a la abuela, que se lo tenía prohibido. Y, cuando menos lo pensaba, estaba al lado del río. Lo vio allí, frente a él, entre unas matas largas y finas, y se acercó despacio, con cierto temor, pues había un silencio muy grande, que sólo rompía el rumor de la corriente.

—¡Es lindo! —pensó el niño—. ¡Lindo y grande! ¡Más grande que la batea donde me baña mi abuela!

Abrió tamaños ojos cuando observó, a través del agua limpia y transparente, a los guajacones, que nadaban como si tal cosa en la orilla.

—¡Qué bichos más raros! —exclamó, pues nunca antes había visto algún pez—. Les gusta mojarse, como a mí.

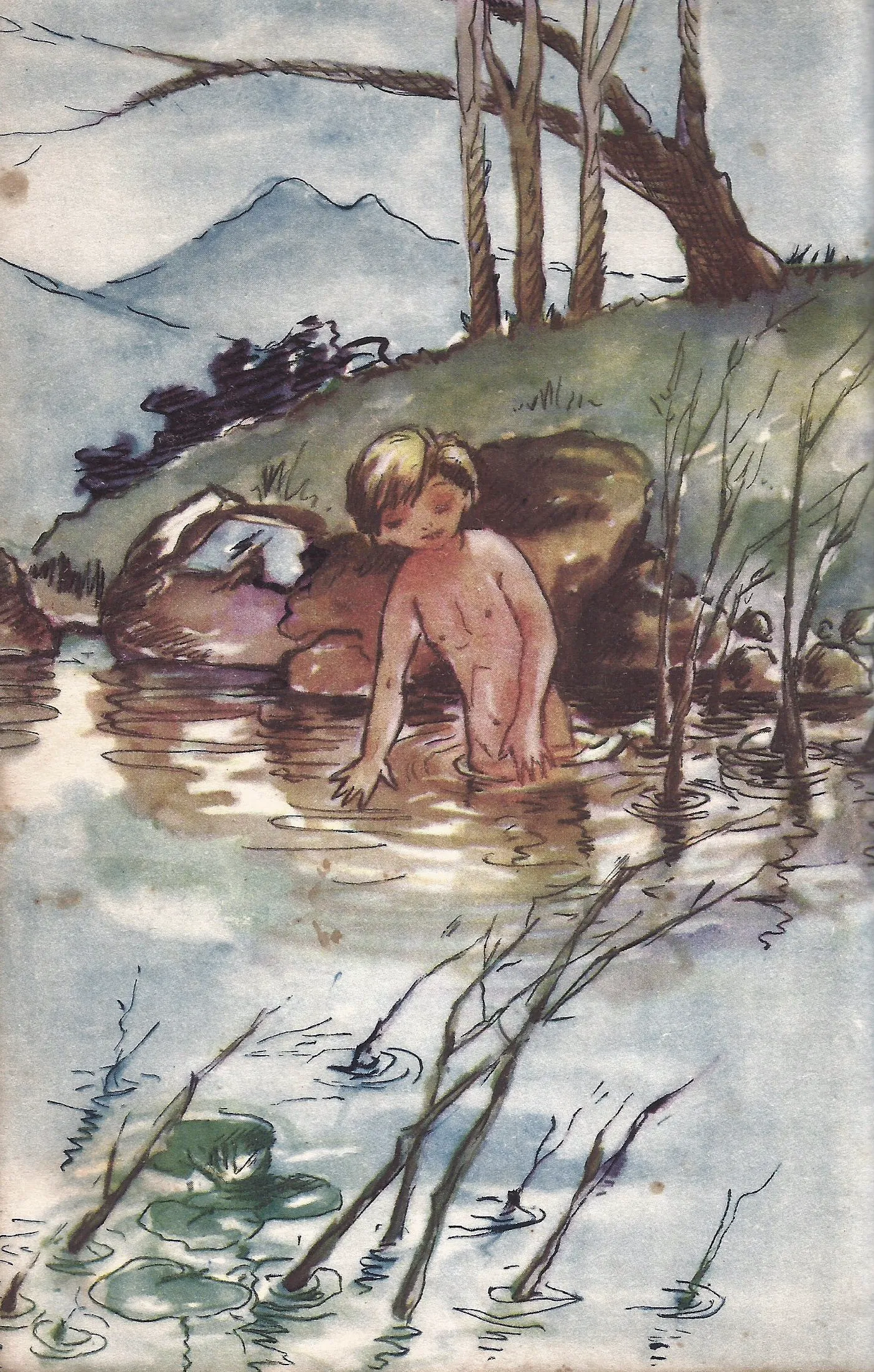

No hizo más que pensar en esto, cuando se le ocurrió que él podía bañarse también. Y como no pensaba nunca las cosas dos veces, cogió y se quitó los zapatos en seguida, y luego las medias, el pantalón y la camisa. Miró al agua fijamente y se vio reflejado en ella desnudo, tal como en el espejo grande del escaparate.

—No me va a pasar na. Ese Venancio lo que quiere es el río pa él solo.

Miró hacia arriba y fijó la vista en el sol, hasta que se le encandilaron los ojos.

—Hace calor, y cuando hace calor uno se baña. Los patos se bañan cuando tienen calor, ¿no? Y los gorriones también. Primero en el polvo y después en la caña brava de las gallinas, ¡micachis!

Esta lógica e irrebatible razón lo decidió, y levantó un pie dispuesto a entrar en el agua. Pero lo detuvo en el aire, y luego lo dejó caer suavemente en tierra otra vez.

—Mejor practico un poco. Déjame ver cómo fue que lo hizo Julito.

Y se tiró en la yerba, como lo había hecho su primo, y empezó a agitar los brazos y las piernas; pero como estaba en cueros, pronto le comenzó a picar todo el cuerpo, porque la yerba pica mucho cuando uno se la frota por el pellejo.

Se levantó rascándose cómicamente, como si bailara una rumba.

—Bueno, ya practiqué bastante. Yo creo que ya sé nadar.

Pero, por si acaso, se metió en el agua despacito y no dando un salto, como había pensado. Estaba fría, pero sabrosa. Había fango en la orilla y se hundió un poco. Luego se echó agua por todo el cuerpo y, ganado de la confianza, comenzó a reír y a cantar, mientras chapoteaba de lo lindo.

—¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya sé nadar!

Y quiso meterse más adentro, y el agua le llegó al ombligo, y luego al pecho y… un segundo después no dio pie. Suerte que pasaba un palo grueso y se agarró a él, porque se dio cuenta en aquel mismo momento “que tenía que practicar un poco más para aprender a nadar”.

Cuando llegó el padre hasta el río, buscándolo, porque nadie sabía dónde se había metido, y lo vio pasar agarrado al palo, ni le gritó. Nachito también lo vio a él, pero se hizo el desentendido. Le había cogido gusto a aquello de ir paseando río abajo en aquel bote improvisado, y pataleaba en el agua para impulsarse más, pues si el padre lo veía se lo iba a estropear todo, porque siempre estaba metiéndose en sus cosas.

—¡Condenao, agárrate y no te sueltes, que p’allá voy! —pudo al fin gritar el padre.

Y Nachito rió cuando lo vio, tan grande, tirarse con ropa y zapatos y todo, y nadar hasta él, levantando columnas de agua.

—¡Tú sí que nadas bien! —le gritó entusiasmado— Julito es el que no sabe. ¿Me vas a enseñar, pipo?

El padre lo cogió y, sin saber por qué —“Pa desahogarte”, le dijo más tarde la abuela—, le dio un par de nalgadas que sí que se las sintió Nachito.

—¡Pa que no lo vuelvas a hacer!

Y en cueros y en volandas se lo llevó para la casa, donde la abuela comenzó a gritar:

—¡Me mata! ¡Me mata! ¡Este chiquillo me mata a disgustos!

En la puerta le sonaron otras dos nalgadas. Nachito no gritó como otras veces, porque esta vez sabía que su padre estaba bravo de veras.

—¡Encarámalo en la ventana y que no se baje de ahí! —chilló ella.

Afuera la tarde declinaba. Desde el mogote bajaban suavemente el canto de los ruiseñores y el sollozar de las torcazas. Nachito miraba a lo lejos, sin ver. Estaba pensando:

—Mañana, como haiga sol, me vuelvo a escapar y me baño otra vez, ¡micachis! Si no, ¿cómo voy a aprender a nadar si naiden quiere enseñarme?

Una lechuza tempranera pasó silenciosamente volando entre los plátanos. La abuela dijo: ¡Solavaya!, y el niño:

—¡Quién fuera como ella, pa poderme ir volando de aquí!