Los tomeguines

Vino Julito más hinchado que un pavo real.

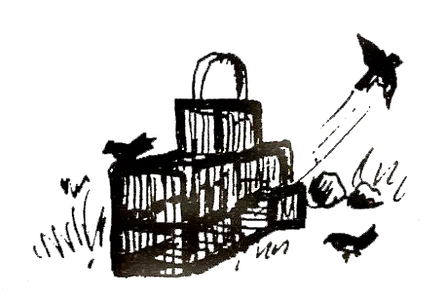

—Papá me compró una jaula pa cazar tomeguines. Es lo más grande del mundo.

Nachito estaba ocupado en limpiar unas bolas de malanga que su padre estaba metiendo dentro de un saco. Apenas alzó la cabeza.

—¿Ah, sí?

—Tú pareces bobo —le dijo el primo—. Una jaula grande con cuatro trampolines. Metes el señuelo y…

—¿Qué es el señuelo?

—Un tomeguín macho y cantador.

—¡Ah! ¿Y pa qué sirve?

—Pa coger los otros tomeguines.

—¿Y no sirve una hembra?

—No. El bueno es el macho.

—¿Y pa qué tú quieres los tomeguines?

—Pa meterlos en una jaula. Y tenerlos.

—Pues yo los tengo ahí a montones, en el campo ‘e yuca. Y vienen pal lao de la casa.

—Así no sirve.

—Están libres. Papá dice que la libertad es muy buena. ¿No es verdad, pipo?

—¿El qué?

—La libertad.

—Es una cosa buena.

—¿Tú ves?

—Tú eres bobo. Yo te estoy hablando de los tomeguines y tú saltas con eso de la libertad.

—Mejor te pones a ayudar a limpiar la malanga —dijo el padre.

—Está bien, tío —y se puso a ayudar.

Por la tarde, después del almuerzo, dale otra vez con la conversación.

—Mira, Nachito, vamos hasta la orilla de la yuca y verás cómo se cogen los tomeguines.

—¿Cómo es?

—Se posan aquí en el balancín, ¿ves?, y… ¡cataplum!, caen dentro de la trampa.

—¡Qué divertido!

—¿Ves?

—¡Vamos p’allá!

Y se fueron los dos hasta la orilla del campo de yuca. Julito puso la trampa colgando de una rama de un arbusto y se llevó al primo a la sombra de un mango.

—Desde aquí los veremos caer.

La tarde estaba llena de sol, como si fuera domingo, y había brisa. A lo lejos, en el portal, el padre de Julito conversaba con el de Nachito y fumaban tabacos.

—¿Tú fumas tabaco? —le preguntó de repente Nachito a su primo.

—No. Lo fuman los hombres.

—Pues yo no soy hombre y fumé.

—¿Cuándo?

—El otro día, cuando papá se quedó dormido en el sillón, y se le cayó.

—¿El qué?

—El tabaco, ¡qué va a ser!

—¿Y a qué sabía?

—¡A rayos!

Julito se levantó como un resorte.

—¡Diablos! —y escupió por el colmillo—. ¡Mira!

—¿Qué?

—¡Cayó uno! ¿Viste?

—No.

—Del pinar. Míralo, allí está.

—Vamos a cogerlo.

—No, déjalo. Hay más. Con él dentro, pronto cae la hembra.

—¿Sí?

—Sí.

Los tomeguines revoloteaban cantando en derredor de la jaula, atraídos por el canto del señuelo. Los había del pinar, machos, con su hermoso collar negro y naranja, y de la tierra, más humildes de color, pero igualmente bellos en su nervioso movimiento. Llenos de celos, los machos se lanzaban contra la jaula, tratando de entablar lucha con el prisionero, que los desafiaba con su canto repetido. Erizadas las plumas, cantando seguida y estridentemente, pugnaban por entrar, hasta que, posándose en los balancines, iban a caer en el interior de la jaula. Aquella movida escena entretenía a Nachito y excitaba a su primo que, egoísta, quería más y más, con una avaricia que el niño no podía comprender. De pronto resonó una voz a lo lejos, como un largo pitido de tren:

—¡Niiiiiiiños, la merieeeeenda!

Nachito volteó la cabeza y vio a la abuela en el portal, y le pareció más alta y más flaca que otras veces.

—¿Vamos?

—Vamos.

Y ya en el camino:

—¿Qué vas a hacer luego con todos esos bichos?

—Me los llevo pa la casa y los meto en un jaulón.

—¿Y si se mueren?

—Algunos se ponen perros, jociquean contra los barrotes, no comen y se mueren. Son burros; con to el alimento que yo les pongo, ya no tienen que trabajar buscándolo. Aquí sueltos, hasta los coge el cernícalo y les arranca la cabeza.

—Pero ellos prefieren estar libres.

—Son idiotas. Eso es lo que son.

—Mejor los sueltas —dijo Nachito de repente.

—¿Tú estás loco?

—Mañana vienes otra vez y los coges de nuevo.

—¿Y qué sentido tiene eso?

—Así no se mueren.

—Tú no sabes na de tomeguines. Si los suelto, se lo cuentan unos a otros y ya no cae ninguno más.

—¿De veras?

—¡Tú no sabes bien lo vivos que son!

—¡No me digas! —y Nachito sonrió enigmáticamente.

Llegaron a la casa y cada uno agarró su pan con timba y se pusieron a comer, sentados en el quicio del portal. Los hombres se habían ido para el fondo de la finca, a ver un torete que tenía bichos en el ombligo, y lo iban a curar. Julito, cuando acabó de comer, cogió una güira seca y se puso a tirarla al aire como una pelota. La abuela cabeceaba en una comadrita, con los brazos colgándole que tocaban el suelo. Nachito se escurrió hasta el fondo de la casa y se puso a mirar la jaula de los tomeguines. Cabeceaban ya sin cantar y se hacían daño contra los güines. Algunos sangraban un poco. Otros picoteaban la harina de maíz. Los más estaban en el piso de la jaula, con el pico debajo del ala, tristes, como bolitas de plumas.

—Esos se van a morir —pensó Nachito.

Y, como si lo hubiera oído, uno de ellos sacó la cabecita, lo miró fijo, parpadeó dos o tres veces y volvió a meter resignadamente el piquito debajo del ala. Entonces Nachito se los imaginó tirados en el piso de la jaula, boca arriba, con las negras patitas tiesas en el aire y con muchas hormigas bravas caminándoles por todo el cuerpo. Y no lo pensó más.

A eso de las cinco se armó el titingó. Julito, que había ido a dar una vuelta a sus tomeguines, comenzó a gritar como un cochino colgado por el rabo. Los dos hombres acudieron, y a la abuela se le cayó al suelo el jarro donde estaba hirviendo la borra.

—¿Qué rayos ha pasao?

—Los tomeguines. Me los soltaron.

—¿Cómo que te los soltaron?

—Sí, los dejé aquí y se fueron. Tenían la puerta abierta.

—No la habrás cerrado bien.

—Estaba bien trancá. Me los han soltao.

—¿Quién te los va a haber soltao?

—Nachito. Fuiste tú —lo acusó convulso.

—¿Yo?

—No he visto a Nachito ir pa’l fondo. Yo estaba aquí y…

—Tú estabas dormía y roncando.

—¿Roncando yo? ¡Habráse visto niño más insolente! ¿Quién te dijo que yo ronco? ¡En la vida!

—Yo no alcanzo. Yo soy chiquito —se defendió Nachito.

—¡Y bien que sí! Él no alcanza. Tú eres un mal pensao. ¡Mira que decir que yo ronco!

—Nachito lo que es, es un…

—Arrea pa casa —se cansó el padre.

—¡Me los ha soltao y me las tiene que pagar!

—¡Vamos, arrea pa casa! —y lo empujó por el cogote que por poco besa la tierra.

—¡No voy na! ¡No voy na! —se encabritó.

Sonó la galleta y Nachito se quiso reír. ¡Qué puntería tenía el tío! ¡Le dio en el mismo centro del cachete! Viró la cara y se mordió los labios. Julito cargó con la jaula y salió corriendo y chillando, más rojo que semilla de cundiamor. Cuando estuvo lejos:

—¡Me soltaste hasta el señuelo, pero me la vas a pagar!

—¡Habráse visto crío más rencoroso! —se asombró la abuela.

—Le voy a dar un coscorrón que…

—No, déjalo, son cosas de muchacho —apaciguó el padre.

—Le desbarato la jaula en cuanto llegue a casa.

—Haces muy bien —empujó la abuela, pues como había acusado a su nieto le había cogido de pronto una tirria enorme a Julito.

—Mamá, tú te callas. Danos café, anda.

Nachito se sentó en el suelo, entre las yerbas. Arrancó una y se la metió en la boca. Sabía bien, dulcecita. Algo atrajo su atención. Una colita gris, con el pecho negro-amarillo-naranja, brincó delante de él. Picó dos o tres veces en el alpistillo y luego alzó el vuelo y se posó en una rama seca, y desde allí lanzó una alegre clarinada de trinos cortos y repetidos, que fue contestada inmediatamente por otros tomeguines ocultos. Nachito sonrió y le hizo una mueca.

—Te gusta la libertad, ¿eh? ¡Pues que se fastidie Julito!

Una lagartija sacaba y metía su pañuelo rojo, como felicitándolo por su hazaña.